Uno de los efectos personales que Neil Armstrong llevó consigo en el Apolo 11 fue un pequeño fragmento de la hélice del Flyer, el rudimentario aeroplano con el que los hermanos Wright efectuaron en 1903 el primer vuelo de la historia con una máquina más pesada que el aire. Entre el vuelo de Wilbur y Orville Wright y el primer viaje a la Luna habían transcurrido sólo 65 años. Fue un progreso tan rápido y fulgurante que a algunos pioneros de la aviación como el francés Gabriel Voisin (1880-1973), inventor de un célebre biplano que voló por primera vez en 1907, pudieron asistir en persona a los primeros vuelos y a la llegada a la Luna.

Con semejante progresión en tan poco tiempo es normal que cineastas como Stanley Kubrick imaginasen allá por el 68 un año 2001 con colonias lunares y grandes naves espaciales que se aventuraban en los planetas exteriores más allá del cinturón de asteroides. La realidad fue luego mucho más decepcionante. En 2001 se estaba empezando a construir una estación en la órbita baja, minúscula al lado de la que Kubrick nos mostró en su odisea del espacio, los astronautas no pasaban de ahí y viajar al espacio exterior seguía siendo algo muy especial, al alcance de muy pocos elegidos.

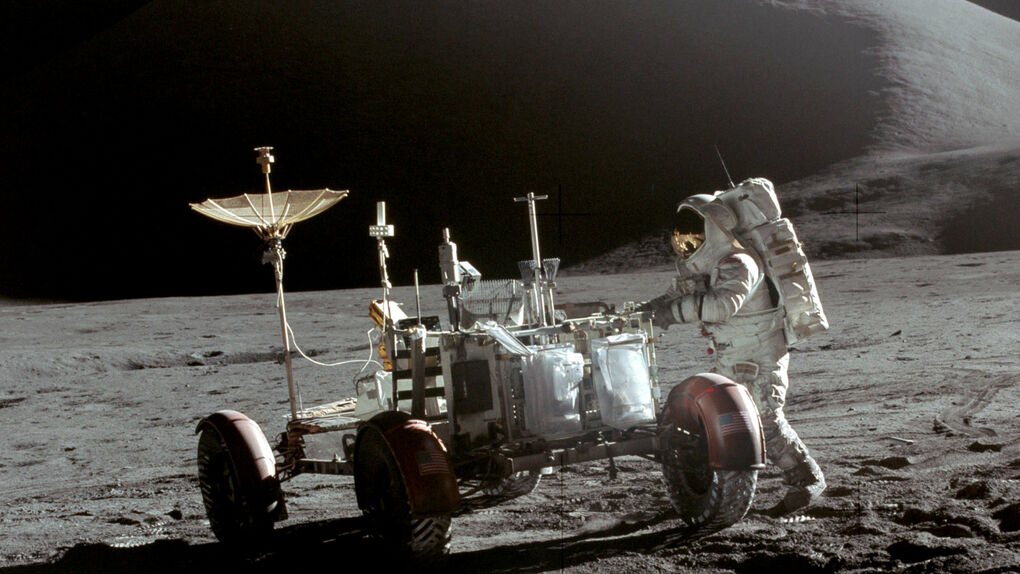

En los últimos 18 años no ha cambiado mucho la cosa. Subir a la órbita no tiene nada de rutinario y en la Luna no sólo no hay bases humanas permanentes, sino que desde que Gene Cernan la abandonó en diciembre de 1972 nadie de carne y hueso ha vuelto por allí. Si lo han hecho un puñado de sondas equipadas con un instrumental muy sofisticado que ha permitido a la comunidad científica conocer hasta los detalles más íntimos de nuestro único satélite natural.

El programa Apolo costó una fortuna -unos 150.000 millones de dólares actuales-, pero su retorno económico fue nulo y el científico muy pequeño

Muchos se preguntan por qué no hemos regresado a la Luna o, en su defecto, por qué no hemos pisado aún planetas cercanos y en principio asequibles como Marte. La razón única es el coste, el desproporcionado coste que supone poner a una persona en el espacio, no digamos ya si la queremos llevar hasta la Luna o Marte y mantenerla allí con vida durante meses o años.

A no ser que se trate de un viaje de recreo, el coste de cualquier desplazamiento tiene que cubrirlo el viaje en sí. Eso es lo que sucedió en la era de los descubrimientos. Los viajes de Colón o Vasco da Gama fueron extraordinariamente rentables. No requirieron grandes inversiones previas (Colón cruzó el Atlántico con sólo tres naves; Da Gama alcanzó la India con cuatro) y regresaron o cargados de riquezas o con una promesa firme de las mismas. Incluso la circunnavegación de Magallanes-Elcano, que duró más de tres años y a punto estuvo de irse al traste, dejó algo de beneficio gracias al cargamento de clavo que Elcano embarcó en las Molucas y que se vendió en la lonja de Sevilla con gran margen.

El programa Apolo por el contrario costó una fortuna, unos 150.000 millones de dólares actuales, su retorno económico fue nulo y el científico muy pequeño. No se encontró ni oro, ni plata, ni diamantes, ni ningún otro mineral que mereciese la pena ir a buscar allí. Se podría argüir que del programa lunar se derivaron grandes avances técnicos, pero éstos se deben a seis décadas de exploración espacial sostenida, básicamente en la órbita terrestre, no tanto a las misiones Apolo, que duraron apenas diez años.

Un proyecto puramente político

¿Por qué entonces ese empeño en ir a la Luna? Porque se trató de un proyecto puramente político enmarcado en la guerra fría, una carísima campaña de propaganda que Estados Unidos se podía permitir. Tras el varapalo del Sputnik y el vuelo espacial de Yuri Gagarin, Washington no podía consentir que se pusiese en duda su capacidad tecnológica, por lo que dedicó ingentes recursos para elevar el listón tan alto que los soviéticos no pudiesen sobrepasarlo.

Hace quinientos años a los navegantes españoles y portugueses no les movía ese incentivo, sino otro algo más mundano. Magallanes y Elcano navegaron hacia el oeste en busca de oro y especias, no para demostrar al rey de Portugal que su yerno español tenían buenos barcos y mejores capitanes. El coste de las expediciones a la especiería o de las campañas de Cortés y Pizarro en América estaba justificado porque, si salían bien, el beneficio era altísimo.

Con la Luna ha sucedido algo similar a lo que pasó con la Antártida durante siglos. El primero en llegar allí fue un palentino llamado Gabriel de Castilla. Zarpó de Valparaíso en 1603 y puso rumbo al sur. Meses más tarde, cuando ya había rebasado el paralelo 64 se encontró con una costa "muy alta y montañosa, cubierta de nieve como el país de Noruega". Gabriel de Castilla regresó al Perú, dio parte de lo que había visto y los españoles no volvieron a acercarse por allí. La Antártida no es que estuviese lejos, más lejos estaba Lima de Cádiz, es que el viaje no se pagaba a sí mismo porque nada se podía sacar de allí salvo temporales y naufragios.

Si EEUU decidiese dedicar de nuevo el 3% de su PIB para una misión a Marte, lo lograría en pocos años, pero ¿hay algo en Marte que merezca semejante dispendio?

Probablemente a los españoles del siglo XVII les hubiese interesado explorar la Antártida por mera curiosidad, pero no disponían de robots que les permitiesen hacer ese trabajo sin jugarse la vida y por una fracción del coste de hacerlo en persona. Desde los años 60 sondas robóticas han visitado todos los planetas del sistema solar y sus principales satélites. Los descubrimientos astronómicos más importantes del último medio siglo se han llevado a cabo mediante observatorios y telescopios orbitales como el Kepler o el Hubble teledirigidos desde la Tierra.

En el mismo Marte hay en estos momentos ocho sondas operativas, dos de ellas sobre la superficie del planeta. Su coste es alto, pero infinitamente inferior a lo que costaría colocar una tripulación humana en el mismo sitio y mantenerla viva. Evidentemente si EEUU se decidiese, como ya hizo con el Apolo, a dedicar de nuevo el 3% de su PIB para una misión a Marte lo lograría en pocos años desarrollando las tecnologías necesarias para el viaje y la estancia pero, ¿para qué?, ¿hay algo en Marte que merezca semejante dispendio?

Algo similar sucede con la Luna con el agravante de que ni siquiera sería la primera vez. Tras las seis misiones Apolo exitosas, el siguiente ser humano en caminar sobre la Luna sería el decimotercero. No parece un premio muy apetecible, no compensa el formidable desembolso que habría que realizar. Por eso no hemos vuelto a la Luna. No lo haremos hasta que viajar hasta allí sea rentable. A fin de cuentas el dinero no se recoge en los árboles. Los recursos que se emplean en una empresa se detraen necesariamente de otras. Puede no parecer muy inspirador pero es la cruda realidad.

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.