Se ha muerto Adolfo Gutiérrez Viejo y eso es un golpe que nos devuelve a la realidad, atontados como venimos estando desde hace semanas por el juego de trile o mosqueta de la investidura. Porque Adolfo, que tenía 85 años, era real: era un genio irrepetible de los que entran muy pocos en cada siglo, y su partida hace que la vida que vivimos todos sea peor, claramente peor. Mientras que el chalaneo de Sánchez, Rivera, Casado y el resto del reparto es pura invención, puro guiñol, pura artimaña.

Adolfo, para mí el mejor organista español vivo y un excepcional director de coros, era verdad. Lo fue siempre. Nació en Lugán, un pequeño pueblo de León, y naturalmente se hizo cura, que era casi la única posibilidad que les quedaba a los chicos listos para no verse encadenados de por vida al azadón. El padre Viejo, chiquitillo como era, con el pelo –por entonces aún entero– cortado a la manera de los sorches, mostraba un extraordinario talento para la música. No tardó en posarse en León, y en la catedral tocaba y tocaba en aquel órgano de lata y madera que duró muchos años más de los que debía.

Un día se armó de valor y fue a ver al obispo, que era el tremendo Luis Almarcha: un alicantino que, más que un obispo, parecía un híbrido de gobernador civil (o de procurador en Cortes, que lo fue) y de retablo barroco. Un hombre con una inmensa vanidad que se sentía minusvalorado y exiliado en una diócesis casi rural como era León, lo cual lo mantenía día y noche sumergido en vinagre. Adolfo se quedó de pie en aquel despacho, ante la mesa del obispo, y se lo dijo: Ilustrísima, a mí me gusta mucho la música y quiero ir a Roma a estudiar órgano en serio. Pido su permiso.

Y Almarcha le contestó: padre Viejo, usted lo que tiene que hacer es tocar bien el padrenuestro y el gloria, y para eso no necesita estudiar nada. Déjese de bobadas.

Cuando íbamos a ver a Adolfo y a su familia a la casa de Madrid decíamos que íbamos ‘a casa de los Bach’

Ahí fue cuando Adolfo (esto nos lo contaba él), sin decir palabra, se desabrochó la sotana, botón por botón desde el cuello a los tobillos, y se la tiró a la cabeza a aquella estantigua mitrada. No volvió. Se fue a Roma, se fue luego a Alemania, se dejó el pelo como dos manojos de escarola que escoltaban un cráneo liso, se casó con la soprano Lola Arenas y se enamoró para toda la vida de Johann Sebastian Bach, a quien conoció como muy pocas personas lo han conocido en este mundo. Luego llegó Neto, su hijo, un violonchelista excepcional. Cuando íbamos a verles a su casa de Madrid, decíamos que íbamos “a casa de los Bach”.

Fue organista en San Juan Capistrano de Munich. Fue catedrático en el Conservatorio de Oviedo y en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Fue director del Coro Nacional de España. Fue uno de los creadores y alma indispensable del Festival Internacional de Música de la catedral de León, en el que tocó incontables veces y en el que interpretó, año tras año, toda la inmensa obra organística de Bach: algo descomunal y no exento de cierto peligro, porque otro obispo de León (no recuerdo ahora si fue Belda o Vilaplana) decidió prohibir la interpretación de la “Pasión según San Mateo” en la catedral con el pretexto de que Bach era protestante. Fue en los 80. Estas cosas provocaban en Adolfo unos tremendos ataques de nervios: temblaba, se azogaba todo y soltaba unos tacos eclesiásticos divertidísimos. Le sublevaba la mediocridad y a veces se sentía condenado de por vida a luchar contra ella. Creo recordar que a él se debe, según me decía nuestro amigo Paco, la célebre frase: “No hay nada más peligroso en este mundo que un tonto con iniciativa”.

Fue el fundador de mi primer coro, la Capilla Clásica de León. Era, como ustedes se imaginarán, un coro de aficionados con muy buena voluntad, un coro de señoras y caballeros a los que les gustaba cantar. Llegamos a hacer cosas muy hermosas, pero a Adolfo, perfeccionista intransigente, se lo llevaban los demonios cuando las contraltos desafinaban en los ensayos y se les tiraba encima, literalmente, agrediéndolas de pensamiento, palabra, obra y omisión.

No nos damos cuenta ahora de lo que hemos perdido: uno de los mejores músicos españoles, uno de los mejores organistas del mundo

A mí me dirigió en la Sociedad Coral Bach de Madrid. Cantamos la cantata 198, Laß, Fürstin, una de las odas fúnebres del compositor, y ahí ya Adolfo parecía no más sosegado, pero sí algo menos impetuoso, quizá por la calidad del coro. Nos decía: “Espabilaos, por favor. No me obliguéis a marcar esto a cuatro, que se nos duerme la gente”. Y tiraba de nosotros con toda su alma, y lo marcaba –naturalmente– a uno. El público, en pie.

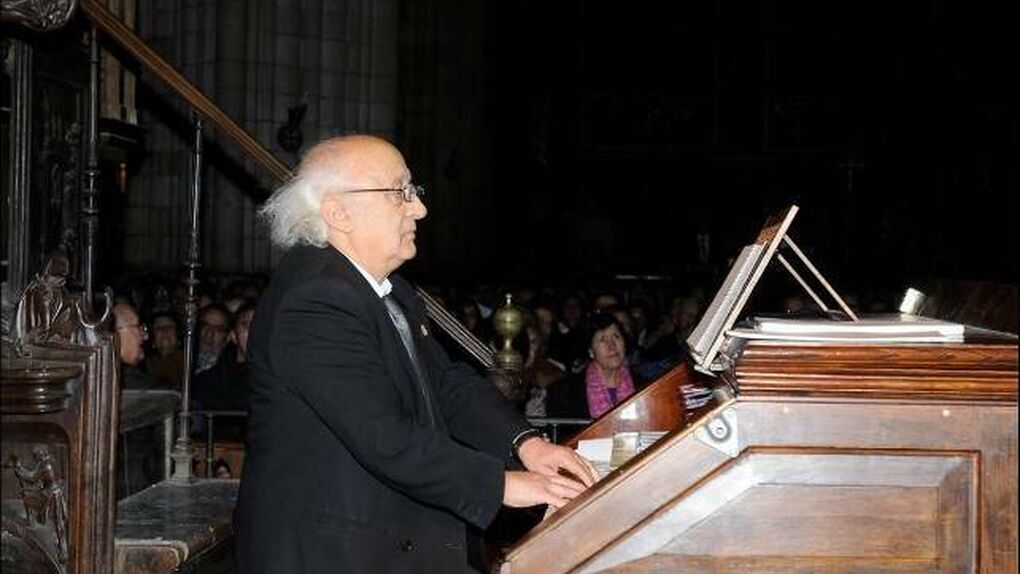

Uno de sus últimos grandes momentos de felicidad fue tocar el nuevo órgano de la catedral de León, uno de los mejores de Europa, construido por Klais y diseñado por nuestro Paco. Como treinta años de esfuerzo y de desasnamiento institucional llevó conseguirlo. Pero ver a Adolfo allí sentado, con las escarolas capilares ya blancas y electrizadas, ante los cinco teclados (y el pedalero), haciendo sonar al inmenso Bach, eso sí que no se olvida.

Adolfo Gutiérrez Viejo se ha ido en Madrid, sin ruido, estando ya la casa sosegada. Ha corrido la buena carrera, ha combatido la buena batalla, ha conservado la fe en la música, en el amor, en la amistad. No nos damos cuenta ahora de lo que hemos perdido: uno de los mejores músicos españoles, uno de los mejores organistas del mundo.

Y, esto sobre todo, una buena persona. Alguien que nos hizo mejores de lo que habríamos sido sin él. Por eso la tierra le será leve. Porque no le olvidaremos nunca. Cómo podríamos.

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.