"Cadaqués, en el fiel del agua y la colina/ eleva escalinatas y oculta caracolas/ Las flautas de madera pacifican el aire/ Un viejo dios silvestre da frutos a los niños/Sus pescadores duermen, sin sueño, en la arena", escribió Federico García Lorca sobre el pueblo del Ampurdán. En el extremo norte de la Costa Brava, en Gerona, Cadaqués fue el enclave del mejor y más canalla, el más voluntarioso de los desórdenes. Golpearon en sus orillas los años, las olas y los muchos brotes de quienes se drigieron a ella buscando quién sabe qué. Acaso sol. O la comunión de los que se aficionan a la pequeña electrocución de los insectos contra una bombilla.

Allí veranearon los nombres fundamentales del siglo XX, entre ellos el mismísimo Marcel Duchamp, amo y señor de todos los territorios donde vale la pena perder el nombre

Fue el cuartel general de las vanguardias. O al menos de una buena parte de aquella feligresía, que se daba cita con los hábitos planchados. La iglesia laica en la que vivir era interpretar; casi como las sobrasada parties en las que Gil de Biedma y Vázquez Montalbán desgustaban, con excusa gastrónoma, el canapé de la impostura. Cadaqués fue trinchera de las mejores hogueras, el lugar ideal, por aquello de que, cuanto más blanco, mejor arden algunas cosas. Allí veranearon los nombres fundamentales del siglo XX, entre ellos el mismísimo Marcel Duchamp, amo y señor de todos los territorios donde vale la pena perder el nombre. Y la cabeza.

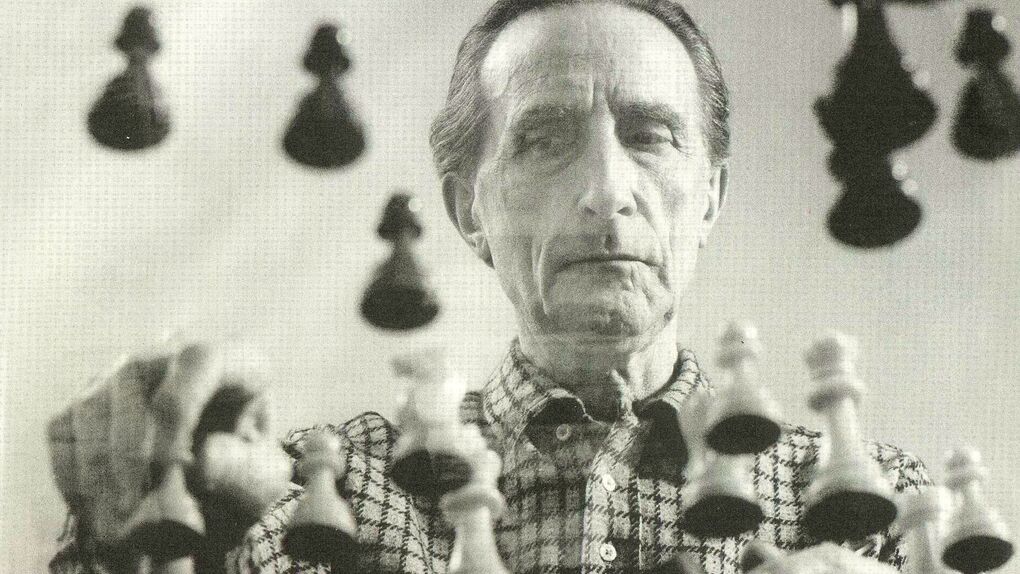

El hombre que dio nombre a un urinario -Mutt- llegó por primera vez a Cadaqués en 1933 y a partir de 1958 la estableció como su residencia veraniega hasta el año de su muerte. Con él arrastró algunos amigos, como Man Ray y su esposa Juliet y, más adelante, a otros artistas como Richard Hamilton, John Cage, Merce Cunningham, Arman, Jean Tinguely, Niki de Saint Phalle, Roberto Matta o Dieter Roth. También Magritte, Pablo Picasso, Joseph Pla, Paul Eluard y Eugenio D’Ors frecuentaron las playas y lugares de esa zona. Eran los años sesenta de una España franquista empeñada en sacudirse la grisura, así fuera encandilándose con la blanca resolana. Abundan instantáneas de aquellos años, como esta, en la que un teatral Dalí el habla a una joven Rosa Regàs, entonces recién licenciada estudiante universitaria.

En sus largos veranos, Rosa Regás entabló amistad con Tina y Marcel Duchamp. Puerta con puerta, así pasaban los agustos. Por eso ella se asomaba, con cualquier excusa, por cualquier motivo. A buscar sal, aceite; eso dice ella. O al menos así lo cuenta en Amigos para siempre, la tercera entrega de sus meorias. Lo hacía en parte por aburrimiento y porque aquello de matar el tedio con Duchamp ha de ser una compensación más que aceptable. Así que ellá iba la joven Regàs: a perder al ajedrez y hablar de cosas leves, a veces. "Es que él era buenísimo. Yo iba, me decía te dejo pensar un rato, pero perdía. A mí me daba igual, yo era vecina, y amiga suya y de su mujer, Tini. Ella llevaba el pelo teñido de rojo. Y me decía: cuando seas mayor me recordarás, tendrás que teñirte el pelo para tener tu color", cuenta Regàs cuando le preguntan por aquellos días.

Todavía hay quienes reconstruyen la ruta de Duchamp. Que si sus partidas en el bar Melliton -hay célebres imágenes de aquellas partidas-, acaso la anécdota de la sal y la impertinencia, el hacerse el encontradizo. Buscarle las cinco patas... al genio. El verano derritiéndolo todo, echándonos el aliento. Su manía de dragón, en la barbacoa de un tablero de ajedrez. ¿Cuánta sal usaría Duchamp para aliñar el filete de aquellos corazones carbonizados? ¿Cuánta?

Ya no se pueden votar ni publicar comentarios en este artículo.